16 mai 2024

Embraer s'est allié à Northrop Grumman dans le but de proposer le C-390 en qualité de ravitailleur en vol ...

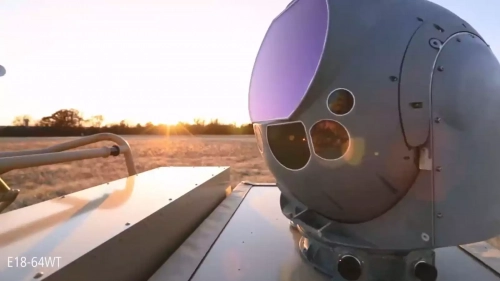

Oups. L’armée américaine a abattu par erreur un drone de la police aux rontières pendant qu’il survolait la ...

FIL DE COMMENTAIRES

Article : Lufthansa reçoit son premier avion d’anniversaire en vue de son centenaire en 2026

Une erreur s'est glissée en font d'article sur l'année de création et du premier vol de Luft Hansa. C'est 1926 et pas 2026.

Article : Exclusif : La base de Creil (DRM) également survolée par des drones

Tellement de similitudes avec l’épisode du New Jersey, l’année dernière, bizarrement.

Article : Le pas de tir Soyouz endommagé : vers une coupure des vols habités depuis Soyouz ?

Oui et n'oublions pas aussi que Soyouz est apte à décoller de courou en Guyane, cet orbiteur a déjà fait le voyage plus d'une ... fois là-bas par bateau d'ailleurs! plus