Il y a 60 ans, le 26 novembre 1965, le lanceur Diamant plaçait sur orbite terrestre le satellite artificiel A1 ou Astérix. Focus sur cette charge utile qui a permis à la France de devenir la troisième puissance mondiale.

En plaçant sur orbite le 4 octobre 1957 le premier satellite artificiel de la Terre (Spoutnik 1), l’Union soviétique ouvrait les portes de l’espace, devançant de peu son rival américain, entraînant d’autres nations comme la France. Cette dernière, qui dispose alors d’un contexte favorable depuis le retour au pouvoir du général de Gaulle (juin 1958), s’investit et se dote de moyens financiers, structurels, et en s’appuyant sur un tissu industriel compétent. En 1959, puis en 1961, plusieurs décisions importantes sont prises conduisant à la première satellisation.

Le 7 janvier, sollicité par les scientifiques, le gouvernement de Gaulle met en place le Comité des recherches spatiales (CRS) pour fédérer les activités spatiales nationales en train de naitre, et pour participer aux négociations internationales portant sur le développement de la science spatiale. Au sein du CRS, la réflexion s’engage sur plusieurs thématiques dont la construction de satellites scientifiques. L’idée n’est pas nouvelle, elle a été soulevée quelque temps auparavant au Comité d’action scientifique de la Défense nationale (CASDN) qui chapeaute alors les campagnes de tir des fusées-sondes pour l’exploration de la haute atmosphère.

Le 17 septembre, encouragé par le général de Gaulle, le gouvernement Debré crée la Société d’étude et de réalisation d’engins balistiques (SEREB) pour construire les premiers missiles balistiques stratégiques pour la force de dissuasion nucléaire. Quelques mois plus tard, les ingénieurs de la SEREB constatent que l’un de leurs futurs missiles d’études pourrait très bien satelliser ; en juin 1960, une pré-étude est réalisée et présentée à la fin de l’année (projet Diamant). Dans le même temps, un autre organisme engagé dans l’aventure spatiale, l’ONERA (Office national d’études et de recherches aéronautiques – aérospatiales à partir de 1963), établit également une pré-étude portant sur un petit satellite de quelques kilos pour l’étude de l’atmosphère (projet Satmos) pouvant être lancé par Bérénice, un de ses missiles d’étude de rentrée atmosphérique.

Tout se joue au cours de l’été 1961. A la suite d’une réunion faite à l’Elysée autour du général de Gaulle, le gouvernement prend deux décisions (confirmées à la fin de l’année) : la création d’une agence spatiale (confiée aux scientifiques) et la construction du lanceur de satellite Diamant par la SEREB, sous la responsabilité de la Direction Ministérielle à l’Armement (mise en place en 1961-62). Le projet de satellite de l’ONERA est définitivement abandonné au profit de celui de la SEREB qui, grâce à Diamant, pourra satelliser une charge utile comprise entre 40 et 80 kg. Quant au satellite même, la SEREB sollicite la société Matra.

Au cours des années 50, alors que les armées engagent de nombreuses études sur tout type de missile (sol-sol, sol-air, air-air, air-sol), Matra devient une société industrielle de premier plan dans le domaine des missiles guidés (R 511) et d’armements embarqués, assurant même la maîtrise d’œuvre de programmes pour le compte du Service technique de l’Aéronautique (STAé). Elle réalise des structures et développe diverses capacités dans notamment le pilotage des missiles et les équipements nécessaires. Ayant ainsi acquis des compétences dans le domaine des missiles, Matra est tout naturellement choisi en 1962 par la SEREB pour l’épauler dans la réalisation du lanceur Diamant. A la tête de la division Espace à Matra, Pierre Quétard se souvenait de l’engagement de l’entreprise Matra « pour le développement de trois importants sous-ensembles : la case à équipement (…) |regroupant] pilotage, guidage, télécommande et télémesure, servitudes, fusées de mise en rotation et de séparation (…) ; le système de basculement du composite deuxième étage vide plus le troisième étage pour l’orientation précise avant la mise en rotation et l’allumage du troisième étage non piloté. C’est de la qualité de cette orientation, précisait Pierre Quétard, que dépendait la précision de la mise en orbite ; [et enfin] le satellite A1 (A pour Armées), baptisé Astérix avait comme mission la transmission des différentes informations recueillies au cours du lancement (…) et surtout la trajectographie des premières orbites ».

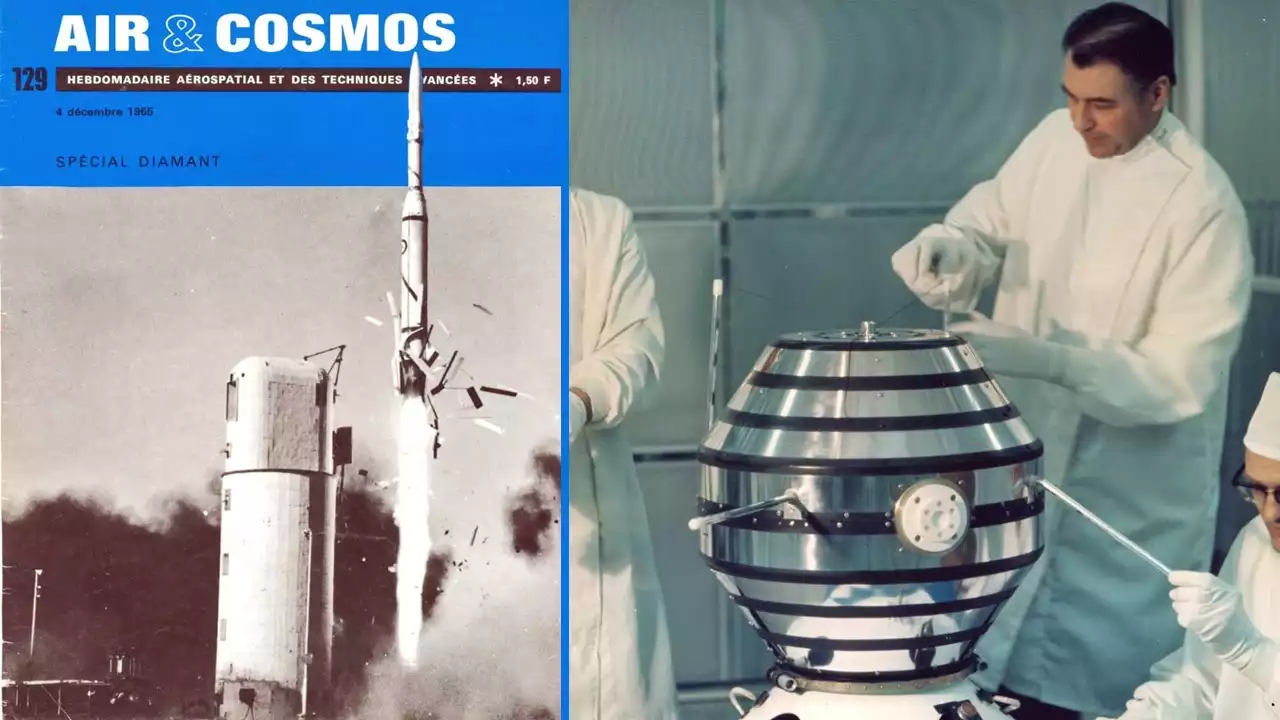

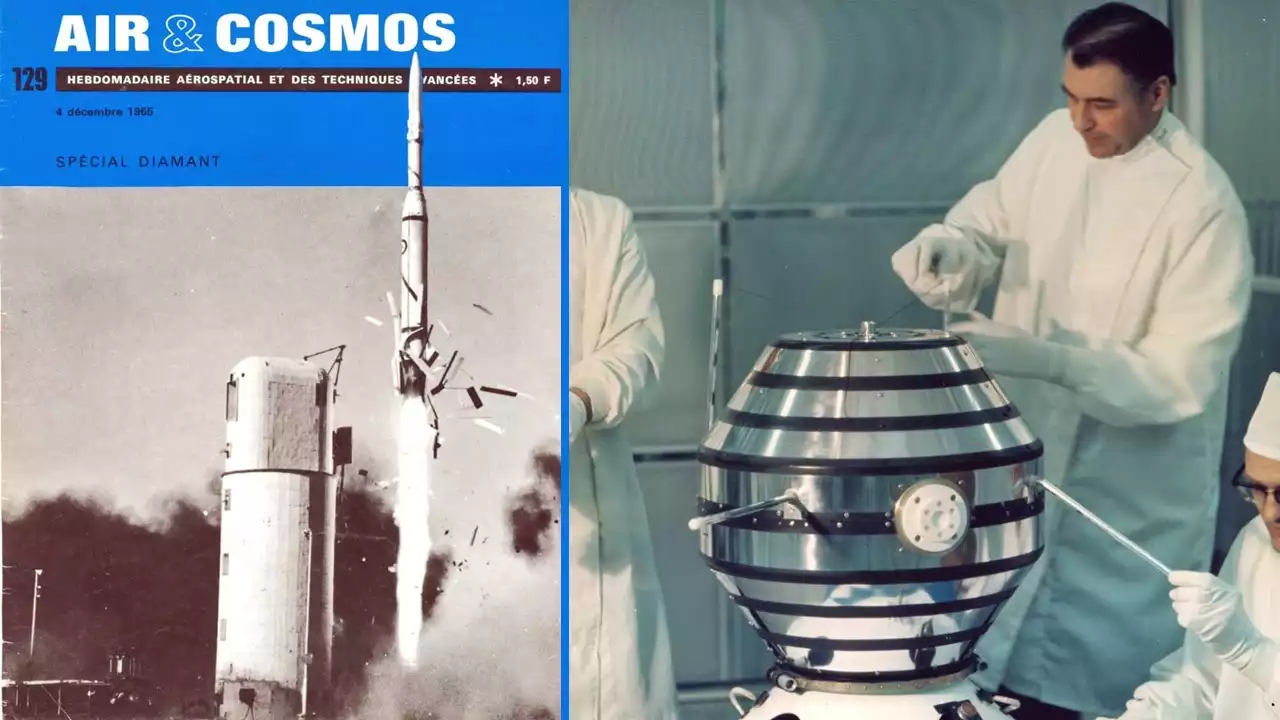

Georges Estibal, dans l’équipe du projet de satellite en tant que spécialiste de la télémesure, témoignait il y a quelques années : « A1 était en fait un détecteur de performances, passif. Il n’était pas un satellite scientifique (…). Il y avait à bord deux grands types d’équipement : un répondeur radar fourni par l’Américain Motorola (permettant de vérifier que le satellite serait bien sur orbite et connaître sa position), et un système de télémesure fourni par la SAT (…). Il y avait également un système jouant l’interface entre tous les détecteurs (thermique et autres) et la télémesure. Ce qui était essentiel, c’était le système de télémesure pour obtenir un certain nombre de performances du lanceur ». D’une masse totale de 42 kg, le satellite a alors une hauteur de 54 cm pour un diamètre maximum de 55 cm. Sa mise au point nécessite plusieurs mois, comme s’en souvenait Francis Perrenot, ingénieur à Matra dans le domaine de l’intégration et des essais de satellite : « On a mis plusieurs semaines pour faire l’assemblage, les essais ont duré un peu plus longtemps. Il faut se rappeler qu’à l’époque, on était vraiment des pionniers, on ne connaissait pas ce genre de chose. On découvrait avec les concepteurs qui avaient décidé comment le satellite serait, et nous, à la fin, nous devions vérifier ce qu’ils avaient créé. C’était un mouvement d’ensemble : créateur, développeur, réalisateur, intégrateur (…) ». Par ailleurs, le satellite est bariolé avec des rubans alternant le noir et le blanc. Francis Perrenot précisait que cela « permettait de faire en sorte que l’effet du Soleil sur le satellite ne chauffe pas trop l’intérieur. Il y avait ainsi une sorte réverbération des rayons solaires qui sont très violents en orbite, de façon à ce que l’intérieur du satellite ne soit pas trop chaud. On était en terrain inconnu, on ne savait pas comment cela allait se passer. Nous avions quelques informations provenant des Américains qui nous donnaient des conseils (…) ».

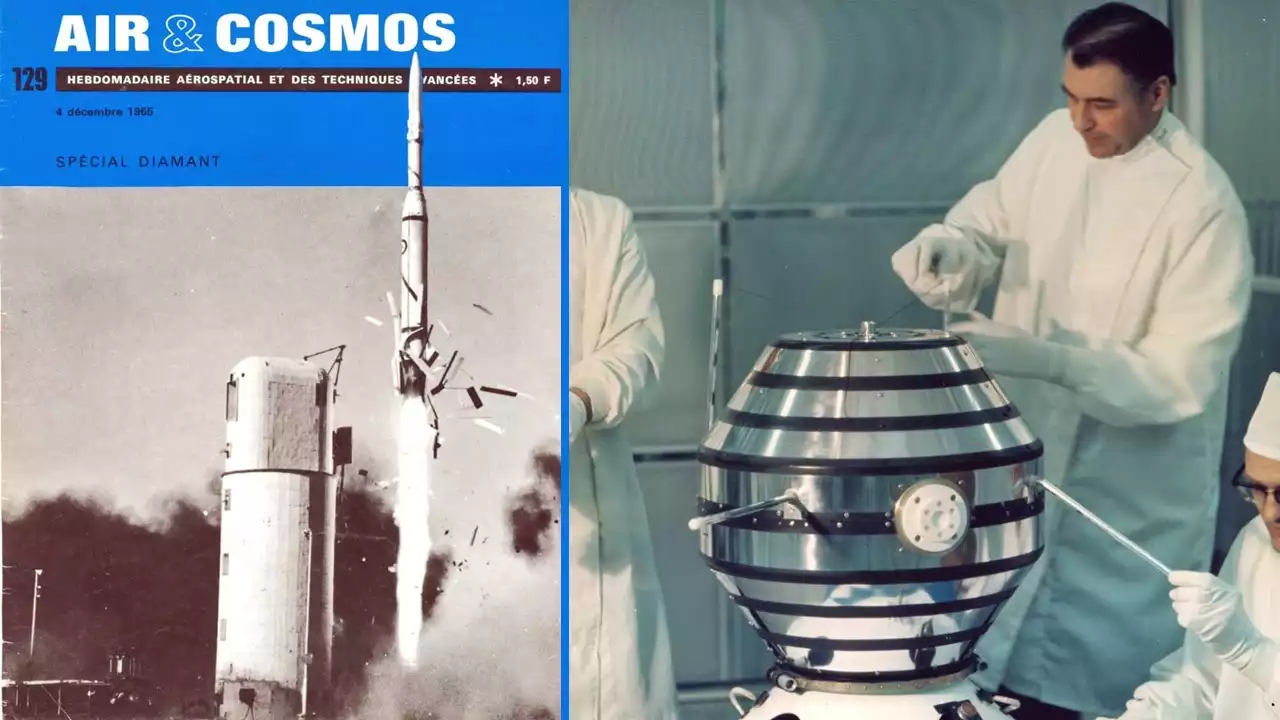

Prévu pour le 25 novembre, le lancement intervient le lendemain après quelques incidents, à 15h47 depuis la base spatiale d’Hammaguir du Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux (CIEES). Dix minutes plus tard, Diamant place avec succès Astérix sur orbite. Toutefois, l’émetteur radio demeure muet. Les antennes du satellite ne transmettent pas, laissant comprendre que celles-ci ont été abîmées lors du largage de la coiffe. Néanmoins, le répondeur radar du satellite n’étant pas endommagé, le radar Aquitaine (au sol, au CIEES) réussit à accrocher Astérix, confirmant la bonne mise à poste du satellite (527 km de périgée, 1 700 km d’apogée).

Si la perte des antennes ne permet pas de récolter les mesures attendues pour en savoir plus sur le comportement du lanceur, les ingénieurs et techniciens français viennent néanmoins d’atteindre l’orbite, remplissant l’objectif principal de la mission. Quant au premier satellite scientifique, le FR 1, il est lancé dix jours plus tard par une fusée américaine. La France rejoignait la cour des grands.

Une version longue de cet article 6 sera publiée en janvier 2026 dans le bulletin Espace & Temps de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace (IFHE).

- Un ouvrage : « Naissance des activités spatiales », Pierre Quétard, in Naissance de l’industrie spatiale française, IFHE Publications, 2002, pp. 115-130.

- Des témoignages en vidéo, à l’occasion des 50 ans d’A1-Astérix à la Cité de l’espace de Toulouse, mis en ligne le 6 janvier 2016

- Le Journal télévisé du 26 novembre 1965 sur l’ORTF, en direct depuis le centre spatial de Brétigny, INA.

Philippe Varnoteaux est docteur en histoire, spécialiste des débuts de l’exploration spatiale en France et auteur de plusieurs ouvrages de référence

Il y a 60 ans, le 26 novembre 1965, le lanceur Diamant plaçait sur orbite terrestre le satellite artificiel A1 ou Astérix. Focus sur cette charge utile qui a permis à la France de devenir la troisième puissance mondiale.

En plaçant sur orbite le 4 octobre 1957 le premier satellite artificiel de la Terre (Spoutnik 1), l’Union soviétique ouvrait les portes de l’espace, devançant de peu son rival américain, entraînant d’autres nations comme la France. Cette dernière, qui dispose alors d’un contexte favorable depuis le retour au pouvoir du général de Gaulle (juin 1958), s’investit et se dote de moyens financiers, structurels, et en s’appuyant sur un tissu industriel compétent. En 1959, puis en 1961, plusieurs décisions importantes sont prises conduisant à la première satellisation.

Le 7 janvier, sollicité par les scientifiques, le gouvernement de Gaulle met en place le Comité des recherches spatiales (CRS) pour fédérer les activités spatiales nationales en train de naitre, et pour participer aux négociations internationales portant sur le développement de la science spatiale. Au sein du CRS, la réflexion s’engage sur plusieurs thématiques dont la construction de satellites scientifiques. L’idée n’est pas nouvelle, elle a été soulevée quelque temps auparavant au Comité d’action scientifique de la Défense nationale (CASDN) qui chapeaute alors les campagnes de tir des fusées-sondes pour l’exploration de la haute atmosphère.

Le 17 septembre, encouragé par le général de Gaulle, le gouvernement Debré crée la Société d’étude et de réalisation d’engins balistiques (SEREB) pour construire les premiers missiles balistiques stratégiques pour la force de dissuasion nucléaire. Quelques mois plus tard, les ingénieurs de la SEREB constatent que l’un de leurs futurs missiles d’études pourrait très bien satelliser ; en juin 1960, une pré-étude est réalisée et présentée à la fin de l’année (projet Diamant). Dans le même temps, un autre organisme engagé dans l’aventure spatiale, l’ONERA (Office national d’études et de recherches aéronautiques – aérospatiales à partir de 1963), établit également une pré-étude portant sur un petit satellite de quelques kilos pour l’étude de l’atmosphère (projet Satmos) pouvant être lancé par Bérénice, un de ses missiles d’étude de rentrée atmosphérique.

Tout se joue au cours de l’été 1961. A la suite d’une réunion faite à l’Elysée autour du général de Gaulle, le gouvernement prend deux décisions (confirmées à la fin de l’année) : la création d’une agence spatiale (confiée aux scientifiques) et la construction du lanceur de satellite Diamant par la SEREB, sous la responsabilité de la Direction Ministérielle à l’Armement (mise en place en 1961-62). Le projet de satellite de l’ONERA est définitivement abandonné au profit de celui de la SEREB qui, grâce à Diamant, pourra satelliser une charge utile comprise entre 40 et 80 kg. Quant au satellite même, la SEREB sollicite la société Matra.

Au cours des années 50, alors que les armées engagent de nombreuses études sur tout type de missile (sol-sol, sol-air, air-air, air-sol), Matra devient une société industrielle de premier plan dans le domaine des missiles guidés (R 511) et d’armements embarqués, assurant même la maîtrise d’œuvre de programmes pour le compte du Service technique de l’Aéronautique (STAé). Elle réalise des structures et développe diverses capacités dans notamment le pilotage des missiles et les équipements nécessaires. Ayant ainsi acquis des compétences dans le domaine des missiles, Matra est tout naturellement choisi en 1962 par la SEREB pour l’épauler dans la réalisation du lanceur Diamant. A la tête de la division Espace à Matra, Pierre Quétard se souvenait de l’engagement de l’entreprise Matra « pour le développement de trois importants sous-ensembles : la case à équipement (…) |regroupant] pilotage, guidage, télécommande et télémesure, servitudes, fusées de mise en rotation et de séparation (…) ; le système de basculement du composite deuxième étage vide plus le troisième étage pour l’orientation précise avant la mise en rotation et l’allumage du troisième étage non piloté. C’est de la qualité de cette orientation, précisait Pierre Quétard, que dépendait la précision de la mise en orbite ; [et enfin] le satellite A1 (A pour Armées), baptisé Astérix avait comme mission la transmission des différentes informations recueillies au cours du lancement (…) et surtout la trajectographie des premières orbites ».

Georges Estibal, dans l’équipe du projet de satellite en tant que spécialiste de la télémesure, témoignait il y a quelques années : « A1 était en fait un détecteur de performances, passif. Il n’était pas un satellite scientifique (…). Il y avait à bord deux grands types d’équipement : un répondeur radar fourni par l’Américain Motorola (permettant de vérifier que le satellite serait bien sur orbite et connaître sa position), et un système de télémesure fourni par la SAT (…). Il y avait également un système jouant l’interface entre tous les détecteurs (thermique et autres) et la télémesure. Ce qui était essentiel, c’était le système de télémesure pour obtenir un certain nombre de performances du lanceur ». D’une masse totale de 42 kg, le satellite a alors une hauteur de 54 cm pour un diamètre maximum de 55 cm. Sa mise au point nécessite plusieurs mois, comme s’en souvenait Francis Perrenot, ingénieur à Matra dans le domaine de l’intégration et des essais de satellite : « On a mis plusieurs semaines pour faire l’assemblage, les essais ont duré un peu plus longtemps. Il faut se rappeler qu’à l’époque, on était vraiment des pionniers, on ne connaissait pas ce genre de chose. On découvrait avec les concepteurs qui avaient décidé comment le satellite serait, et nous, à la fin, nous devions vérifier ce qu’ils avaient créé. C’était un mouvement d’ensemble : créateur, développeur, réalisateur, intégrateur (…) ». Par ailleurs, le satellite est bariolé avec des rubans alternant le noir et le blanc. Francis Perrenot précisait que cela « permettait de faire en sorte que l’effet du Soleil sur le satellite ne chauffe pas trop l’intérieur. Il y avait ainsi une sorte réverbération des rayons solaires qui sont très violents en orbite, de façon à ce que l’intérieur du satellite ne soit pas trop chaud. On était en terrain inconnu, on ne savait pas comment cela allait se passer. Nous avions quelques informations provenant des Américains qui nous donnaient des conseils (…) ».

Prévu pour le 25 novembre, le lancement intervient le lendemain après quelques incidents, à 15h47 depuis la base spatiale d’Hammaguir du Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux (CIEES). Dix minutes plus tard, Diamant place avec succès Astérix sur orbite. Toutefois, l’émetteur radio demeure muet. Les antennes du satellite ne transmettent pas, laissant comprendre que celles-ci ont été abîmées lors du largage de la coiffe. Néanmoins, le répondeur radar du satellite n’étant pas endommagé, le radar Aquitaine (au sol, au CIEES) réussit à accrocher Astérix, confirmant la bonne mise à poste du satellite (527 km de périgée, 1 700 km d’apogée).

Si la perte des antennes ne permet pas de récolter les mesures attendues pour en savoir plus sur le comportement du lanceur, les ingénieurs et techniciens français viennent néanmoins d’atteindre l’orbite, remplissant l’objectif principal de la mission. Quant au premier satellite scientifique, le FR 1, il est lancé dix jours plus tard par une fusée américaine. La France rejoignait la cour des grands.

Une version longue de cet article 6 sera publiée en janvier 2026 dans le bulletin Espace & Temps de l’Institut Français d’Histoire de l’Espace (IFHE).

- Un ouvrage : « Naissance des activités spatiales », Pierre Quétard, in Naissance de l’industrie spatiale française, IFHE Publications, 2002, pp. 115-130.

- Des témoignages en vidéo, à l’occasion des 50 ans d’A1-Astérix à la Cité de l’espace de Toulouse, mis en ligne le 6 janvier 2016

- Le Journal télévisé du 26 novembre 1965 sur l’ORTF, en direct depuis le centre spatial de Brétigny, INA.

Philippe Varnoteaux est docteur en histoire, spécialiste des débuts de l’exploration spatiale en France et auteur de plusieurs ouvrages de référence

Commentaires